Mit Joe Biden sind die USA zu der außenpolitischen Leitidee zurückgekehrt, die sie zur unersetzlichen Führungs- und Schutzmacht der Demokratien weltweit werden ließ: Ohne den Anspruch, die demokratische Ordnung weltweit zu verteidigen und zu fördern, können die USA ihr nationales Interesse nicht wahren. Mit diesem Bekenntnis setzt der neue US-Präsident einen starken Kontrapunkt zu der Lehre von einem vermeintlichen “Realismus”, der in der westlichen Welt in den vergangenen Jahren zunehmend Platz gegriffen hat, und deren verheerendster Ausdruck Trumps bornierter “America First”-Nationalismus war. Dabei beruht die Gleichung, nach der eine Außenpolitik umso “realistischer” sei, je wert- und moralfreier sie auftritt, auf grundfalschen Voraussetzungen.

Die internationalen Beziehungen werden zunehmend wieder von rücksichtsloser Machtpolitik bestimmt. Autoritäre Staaten wie Russland und China haben keinerlei Skrupel, sich über das internationale Recht und ethische Normen hinwegzusetzen, um ihren Einfluss mit offener Gewalt oder mittels Drohungen und Erpressung zu vergrößern.

Vor diesem Hintergrund hatte sich im Westen in den vergangenen Jahren verstärkt ein neuer “Realismus” artikuliert, der behauptet, die Außenpolitik westlicher Demokratien müsse sich ihrerseits von “übertriebenen” moralischen und normativen Ansprüchen verabschieden. Um es auf der weltpolitischen Bühne mit den autoritären Mächten aufnehmen zu können, habe sie konsequenter den jeweils eigenen “nationalen Interessen” zu folgen. Statt sich der weltweiten Förderung von Menschenrechten, Demokratie und Wohlstand zu verpflichten, müsse sie – so meinte etwa der frühere deutsche Außenminister Sigmar Gabriel – die Welt “so nehmen, wie sie nun einmal ist”.

Der Mythos vom “Interesse”

Dabei verfallen diese Verfechter eines vermeintlich “illusionslosen” Blicks auf die Wirklichkeit aber selbst einer Art magischem Denken, in dessen Mittelpunkt das Zauberwort “Interesse” steht. Oft wird nämlich über “Interessen” so geredet, als stellten sie eine vorgegebene, unbezweifelbare Realität dar, während “idealistische” Handlungsmotive irreale Konstrukte seien, die allenfalls zur ideologischen Ausschmückung des eigenen, in Wahrheit rein interessegeleiteten Handelns taugten. So wenig wir Menschen aber überhaupt in der Lage sind, eine “objektive” Welt, unabhängig von unseren Vorstellungen von ihr, zu erkennen, so wenig ist “das Interesse” ein dem Bewusstsein vorab einprogrammierter Code oder eine metaphysisch vorbestimmte Instanz, der Individuen, Gruppen oder Staaten nur blind Folge leisten müssten, um sich optimale Vorteile zu verschaffen.

“Interessen” sind nicht einfach von selbst da, sie entstehen erst dadurch, dass sie von menschlichen Subjekten definiert werden. Das aber gehört zu den schwierigsten Aufgaben überhaupt. Denn über kaum etwas kann man sich so sehr täuschen wie über das, was vermeintlich dem eigenen Vorteil dient. Dies gilt für das einzelne Individuum ebenso wie für Staaten.

Bei der Definition des eigenen Interesses aber zählen normative und moralische Kriterien nicht weniger als vermeintlich “rein materielle”. Moral und Recht sind keine der wirklichen Welt äußerlichen Kategorien, sondern strukturieren und formen die Wirklichkeit an zentraler Stelle. Der französische Philosoph Blaise Pascal brachte das schon im 17. Jahrhundert auf den Punkt: “Gerechtigkeit ohne Stärke ist Ohnmacht, Stärke ohne Gerechtigkeit ist Tyrannei.”

Freundschaft zwischen Demokratien ist keine Illusion

Gerne zitieren die Verfechter einer vermeintlich wertfreien “realistischen” Außenpolitik einen Ausspruch, der Charles de Gaulle zugeschrieben wird: “Staaten haben keine Freunde, nur Interessen.” Doch diese apodiktische Aussage suggeriert nur auf den ersten Blick die komprimierte Weisheit eines erfahrenen Staatsmanns. Bei näherem Hinsehen erweist sie sich jedoch als unsinnig.

Mag sein, dass freundschaftliche Gefühle zwischen Nationen rasch an Grenzen stoßen, wenn es darum geht, sich kurzfristige politische, strategische oder wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen. Doch lässt die historische Erfahrung keinen Zweifel daran, dass Demokratien miteinander ein weit höheres Maß an Übereinstimmung über essenzielle Ziele in der Weltpolitik teilen, als dies zwischen Demokratien und autoritären Systemen jemals der Fall sein kann. Und aus der Kooperation zwischen Demokratien erwachsen dauerhafte affektive Bindungen, die gegenüber kurzfristigem Kalkül einen Eigenwert darstellen.

De Gaulles politisches Leben selbst bietet dafür ein illustratives Beispiel. Seine Exilregierung wurde von den Westalliierten im Zweiten Weltkrieg als vollwertiger Bündnispartner anerkannt, obwohl Frankreich vor Hitler-Deutschland kapituliert hatte und die gaullistischen Kräfte, die sich dem widersetzten, nur einen relativ geringen Beitrag zum Sieg über den Nationalsozialismus leisten konnten. Trotzdem ließen Amerikaner und Briten, als die alliierten Truppen vor Paris standen, der freien französischen Armee beim Einzug in die eigene Hauptstadt den Vortritt.

Nach dem Krieg erhielt Frankreich in den Vereinten Nationen den Status einer Siegermacht mit Vetorecht im Weltsicherheitsrat. Die angloamerikanische Großzügigkeit gegenüber Frankreich entsprang der Überzeugung, dass die Pflege historischer Freundschaftsbande zwischen Nationen den eigenen nationalen Interessen besser dienen können als der Versuch, aus einer Position überlegener Stärke kurzfristige Vorteile zu ziehen.

Trumans Idealismus rettete Berlin

Auch die Deutschen können froh sein, dass sich die USA in einer entscheidenden historischen Situation nicht an den vermeintlichen Imperativ hielten, in der internationalen Politik zählten nur “nüchterne Interessen”. Einflussreiche Kräfte in Washington drängten 1948 darauf, die US-Truppen aus West-Berlin abzuziehen. Denn weder wäre die Teilstadt im Falle eines sowjetischen Angriffs militärisch zu verteidigen gewesen, noch bot sie den USA lukrative ökonomische Perspektiven. Doch US-Präsident Harry S. Truman bestand darauf, dass die Preisgabe jedes Zentimeters Boden der freien Welt eine verheerende Ermutigung des kommunistischen Totalitarismus darstellen würde – und initiierte ein gigantisches “idealistisches” Unternehmen, um die sowjetische Blockade Westberlins zu brechen: die Luftbrücke. Damit legten die USA den entscheidenden Grundstein für die dauerhafte Integration Westdeutschlands in das atlantische Bündnis und stärkten maßgeblich dessen Zusammenhalt.

In einer beeindruckenden Grundsatzrede attackierte der frühere US-Präsident George W. Bush 2017 implizit den “America First”-Nationalismus Donald Trumps als Verrat an den Prinzipien, die Identität und Stärke der USA ausmachen. Seit dem Zweiten Weltkrieg, sagte Bush, habe Amerika “von der weltweiten Ausdehnung freier Märkte profitiert, von der Stärke demokratischer Bündnisse, vom Fortschritt freier Gesellschaften”. Er artikulierte damit exemplarisch die universalistische Leitidee, der die USA ihre globale Führungsrolle verdankt: Dass ihr eigenes nationales Interesse nur gewahrt ist, wenn von dessen Durchsetzung auch andere profitieren.

Was der Republikaner Bush formuliert hat, versucht der Demokrat Biden nun in der Praxis wieder zur ideellen Grundlage amerikanischer Weltpolitik zu machen. Diesem Prinzip sollten indes nicht nur die USA, sondern die westlichen Demokratien insgesamt folgen. Würden sie es aufgeben, schaufelten sie sich damit ihr eigenes Grab.

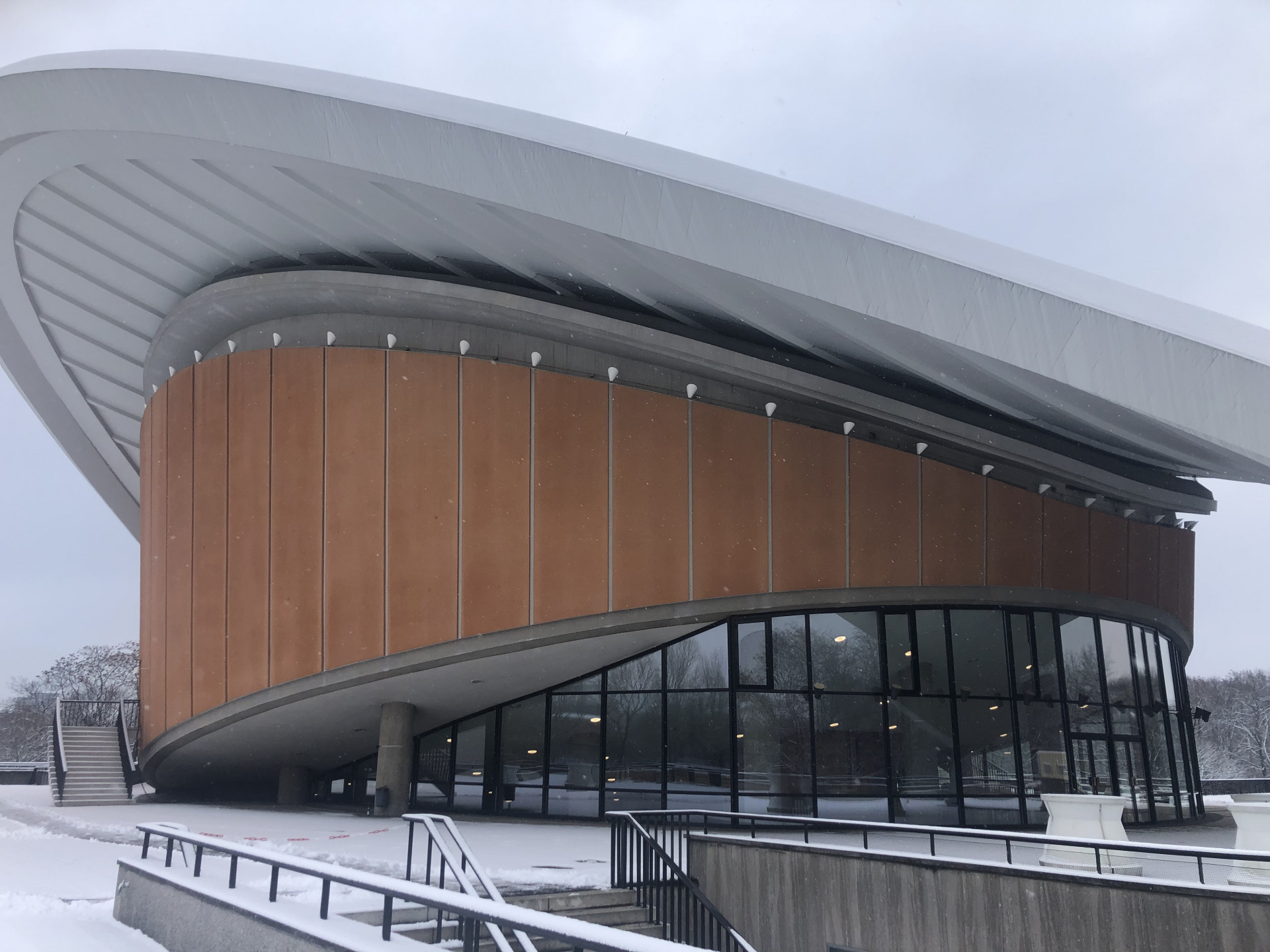

Zum Foto oben: Ein bleibendes starkes Symbol transatlantischer Verbundenheit ist die von den USA gestiftete, 1956/57 erbaute Kongresshalle in Berlin (bekannt auch als “Schwangere Auster”). Heute heißt sie “Haus der Kulturen der Welt”,.